研究紹介research

疾患になると代謝機能が大きく変化します。そこで、代謝機能を物理化学的な手法に基づいてin vivoおよびin vitroで計測可能な新たな分析方法を開発しています。この新たな方法により、疾患の早期発見やメカニズム解明、医薬品の薬効評価の新しいアプローチを実現することを目的として研究を行っています。特にがん、低酸素、並び代謝異常疾患の計測法の開発研究を国内外の協力研究者とともに積極的に進めています。

本研究室の研究テーマは次のとおりです。いずれも「生体での代謝・動態計測と薬効評価」を共通の目標としています。

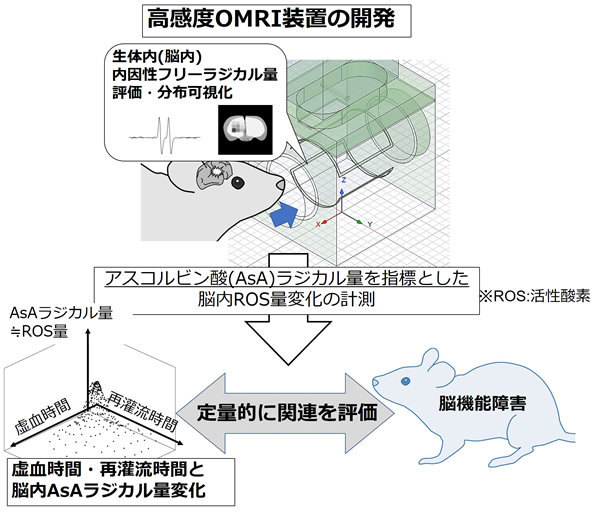

① 非侵襲的脳内酸化ストレス状態定量的評価手法の新規構築

(科研費 基盤研究B, 2023年度~2025年度、榎本代表)

脳梗塞時の脳組織損傷や高次脳機能障害には虚血再灌流に伴う活性酸素種の大量放出が関連していると考えられています。一方で脳内の酸化ストレス状態を非侵襲的・定量的に評価する手法は報告されていません。本研究ではアスコルビン酸ラジカルという生体内因性のラジカルを指標として、脳内酸化ストレス状態を可視化・定量化する手法を新規に構築することを目的としています。

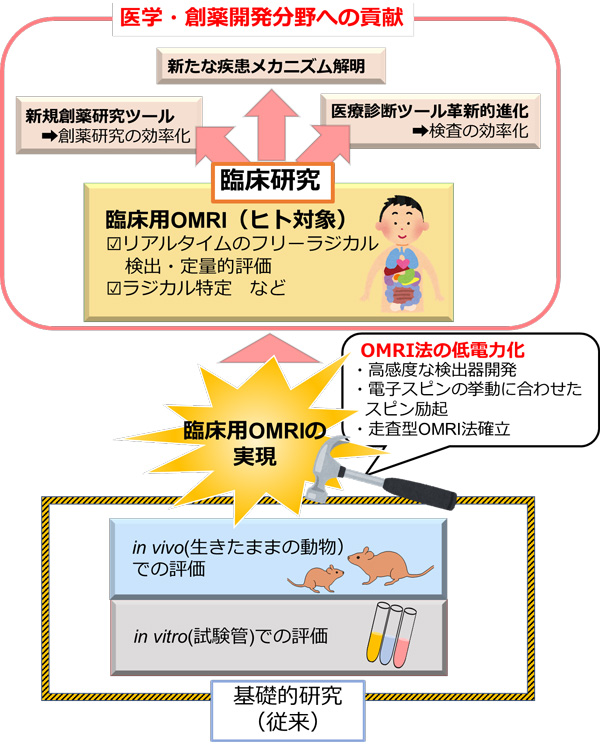

② 臨床用OMRIの技術基盤の構築と実証研究

(JST創発的研究支援事業(2021年度~2023年度)、榎本代表)

様々な疾患の発症、進展機序にフリーラジカルが関係することが、基礎科学・組織科学上知られています。したがって、抗酸化・抗ラジカル医薬品が治療に有効と考えられますが、臨床上抗酸化医薬品の有効性が示された例はわずかです。その理由の一つは臨床上有効な計測手段が欠けていることにあり、本研究では、オーバーハウザー効果MRI(OMRI)を用いて、その臨床応用上の技術的課題を克服することで、臨床計測手段の確立と有用性実証を目指しています。

③ 生体酸素代謝動態の画像診断装置開発

(科研費 基盤研究B、2021年度~2023年度、市川代表、榎本分担)

酸素はエネルギー産生の源として、好気生物が生きていくために必須です。酸素代謝が異常になると、様々な生体機能に影響を与え、疾患原因になると考えられています。当研究室では、疾患原因の解明と医薬品の薬効評価を実現し、診断に用いるために、新しい計測分析技術開発を目標としています。

過去のプロジェクト

④ がんモデルにおける代謝動態の総合的解析手法に関する国際共同研究

(科研費 国際共同B、2018年度~2022年度、市川分担、榎本分担;)

がんは活発な糖・酸素代謝が行われるため、酸素濃度の低下、pHの変動、酸化還元活性の変化など多様な生体因子が変化しており、がんの薬物治療あるいは放射線治療への抵抗性を規定していると考えられています。そこで、北海道大学、ウエストバージニア大学のグループと共同研究を開始し、がんの性質を明らかにする手法の開発を目指しています。

⑤ 定量的悪性黒色腫腫瘍深達度評価手法の新規構築

(科研費 若手研究 2020年度~2022年度、榎本代表)

悪性黒色腫では腫瘍深達度が病期判断の重要な評価指標となっています。しかしながら、現在までに非侵襲的かつ定量的に評価する手法はありませんでした。そこで本研究では、悪性黒色腫中のメラニンラジカル量に着目し、オーバーハウザー効果MRI(OMRI)を用いて、腫瘍深達度の定量的評価を行う手法を構築することを目的としました。

⑥ 末梢動脈疾患の早期画像診断を目指した酸素分圧定量的計測法の新規構築

(科研費 研究活動スタート支援 2018年度~2019年度、榎本代表)

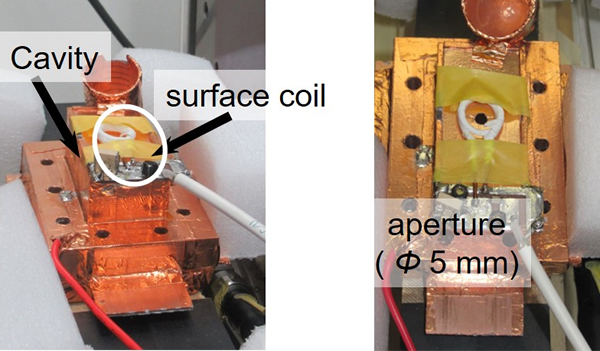

末梢動脈疾患(PAD)に罹患し虚血肢を有する患者は、他の動脈硬化性疾患も併存していることが多く、患者の生活の質の維持には原疾患を含めた早期診断・治療が必要です。虚血肢では酸素分圧が低下するため、虚血肢の評価の指標として酸素分圧情報が有効であると考えられます。そこで、本研究では定量的酸素分圧分布可視化が可能なオーバーハウザー効果MRI (OMRI)を用い、患肢全体での定量的酸素分圧可視化を実現するマルチコイルアレイを開発することを目的としました。

研究室の主な設備facility

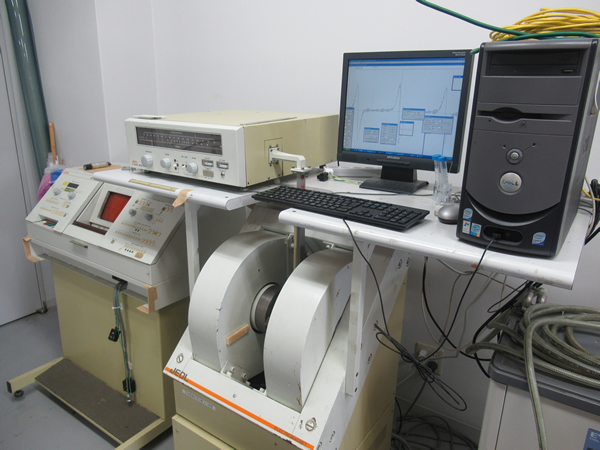

磁気共鳴装置

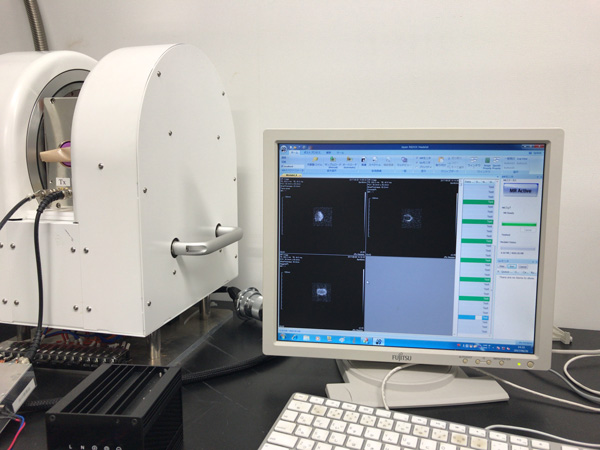

- オーバーハウザー効果MRI(OMRI)装置:フリーラジカル分布と解剖学的画像が同時に取得可能な装置です。

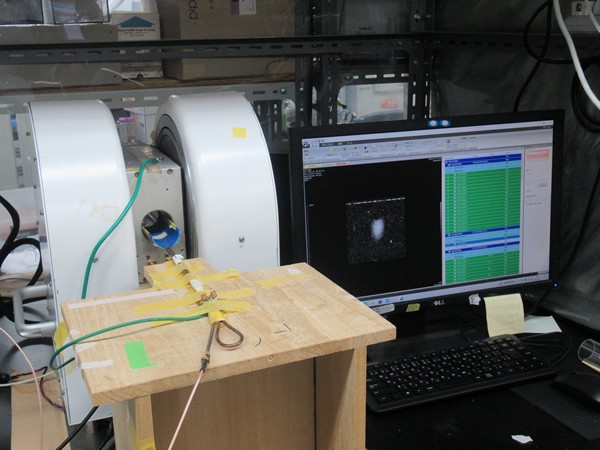

15 mT OMRIシステム

15 mT OMRIシステム主に小動物測定全般の計測に

広く使われています。

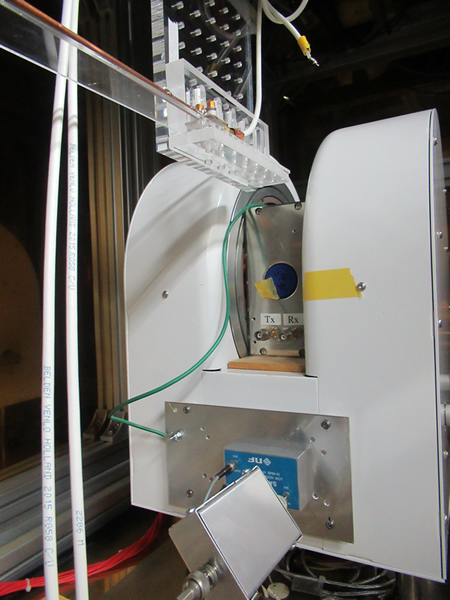

20 mT OMRIシステム

20 mT OMRIシステム主に小動物測定全般に

広く使われています。

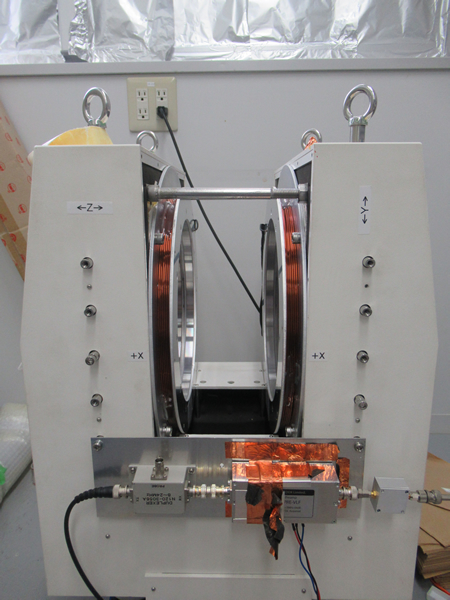

150 mT

150 mT生体の浅い部分を対象とした

高感度な計測ができます。

- 1.0 T MRI装置:解剖学的情報などの情報が取得できます。

1.0 T MRI装置

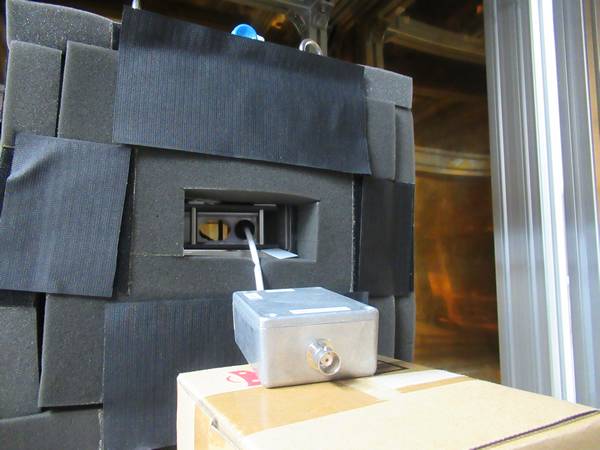

1.0 T MRI装置 電磁波シールド

電磁波シールド- X-Band EPR 装置:微量のフリーラジカルが検出可能です。

分析機器類

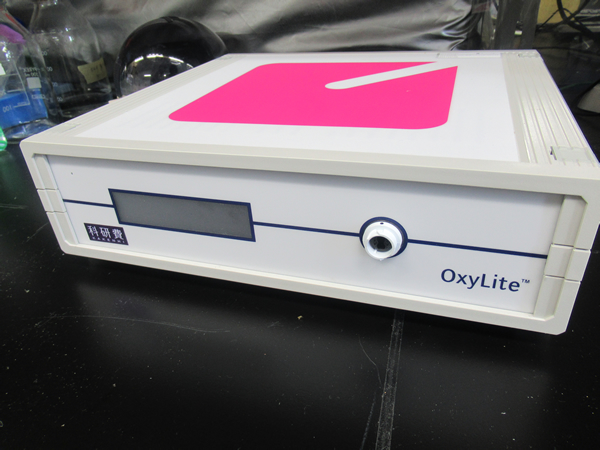

Oxylite(pO2モニター)

Oxylite(pO2モニター) 可視光分光光度計

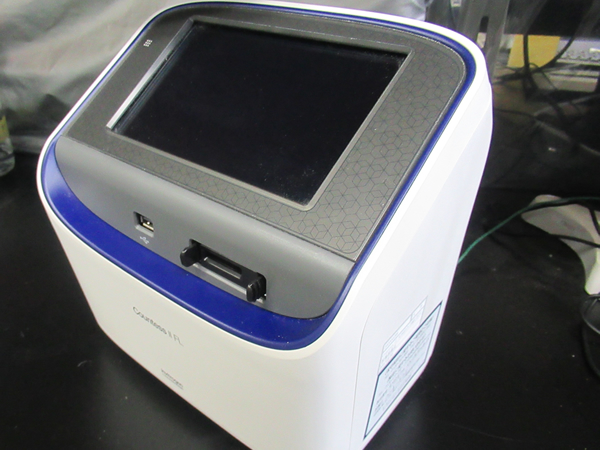

可視光分光光度計 セルカウンター

セルカウンターその他計測機器類

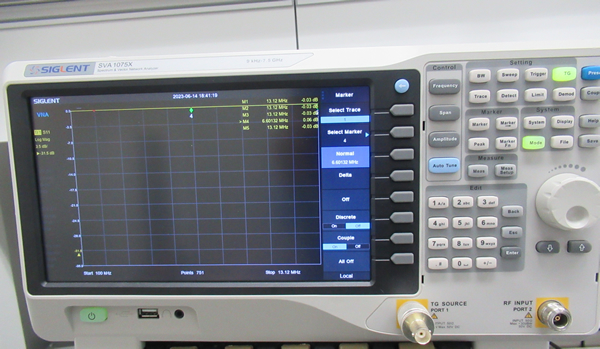

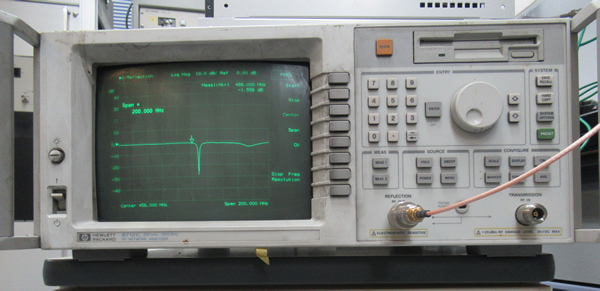

スペクトラム/ベクトルネットワーク

スペクトラム/ベクトルネットワークアナライザー

ベクトルネットワークアナライザー

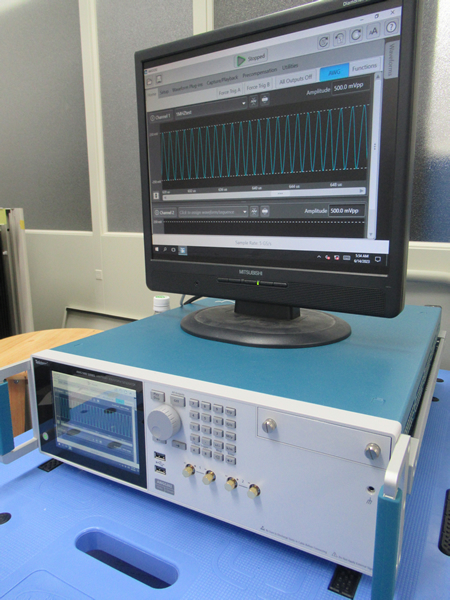

ベクトルネットワークアナライザー 任意波形発生器

任意波形発生器工作機器類

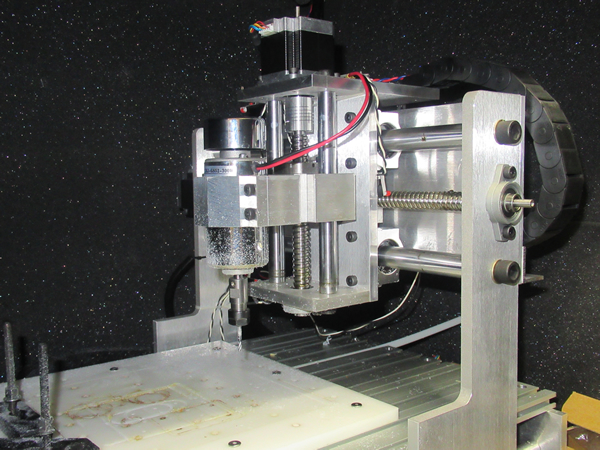

CNC加工機

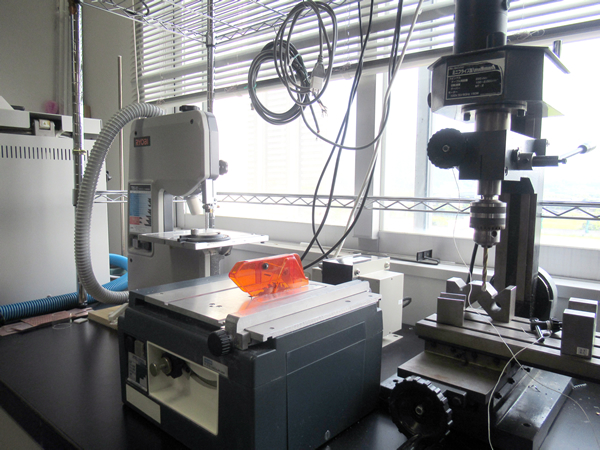

CNC加工機 フライス盤、丸ノコ等

フライス盤、丸ノコ等動物処置エリア

双眼実体顕微鏡、体温モニター等

双眼実体顕微鏡、体温モニター等 小動物用麻酔器

小動物用麻酔器電気化学実験エリア

学生エリア